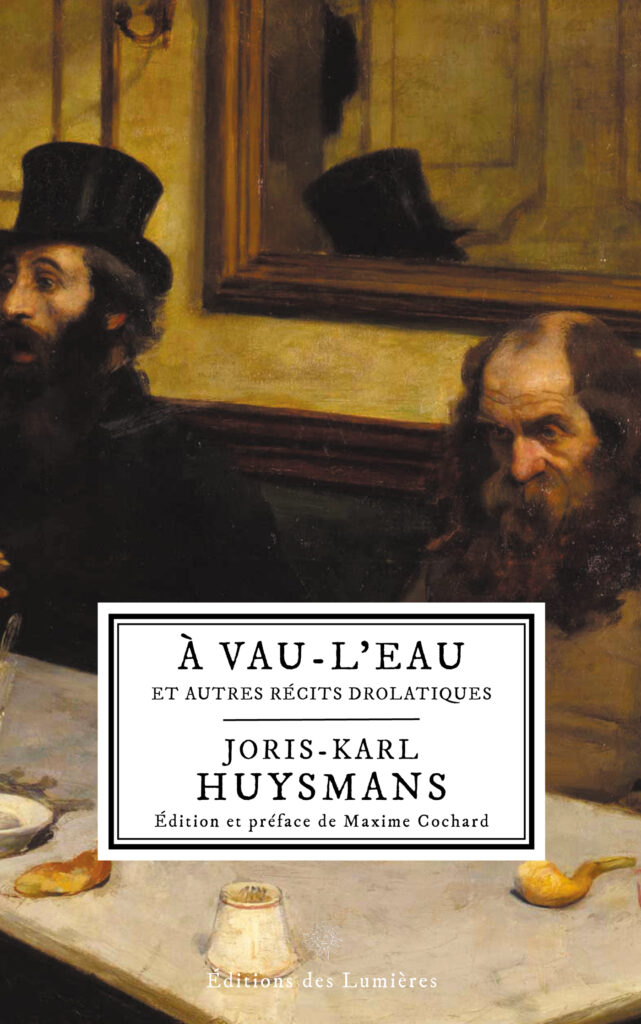

Si un seul livre devait mériter l’appellation à la fois pompeuse et rebattue de « bijou noir », c’est bien À vau-l’eau de Joris-Karl Huysmans (1848-1907).

Ce texte court publié en 1882 a en effet l’allure compacte et brillante d’un joyau. Sa beauté brève et travaillée se présente à nous dans la langue « orfévrie » et pleine de raretés de l’écrivain. Mais elle est aussi ténébreuse : grinçante et pessimiste, joyeusement sinistre, drôle et vénéneuse. Ces pages demeurent d’ailleurs dans l’ombre du grand roman qu’elles préparent, À rebours. Écrasé par ce monument du décadentisme qui, deux ans plus tard, a fait la célébrité de son auteur, À vau-l’eau n’apparait-il pas comme abandonné dans un recoin ? D’autant que les aventures gargotières de M. Folantin, cette véritable épopée digestive, explorent le vulgaire, le remugle, la mangeaille, contrepoints aux futurs élans vers le mysticisme, le sacré et l’art religieux de Joris-Karl Huysmans. À vau-l’eau est, selon le mot même de son auteur, « comme le diaconat des misères moyennes ». Nous sommes bien là en présence d’un mystérieux objet plein de noirceur et d’éclat, qui occupe une place de choix dans le cabinet de curiosité littéraire de la fin du XIXe siècle.

*

Charles Georges Marie Huysmans nait à Paris quelques jours avant que la révolution de 1848 n’embrase la ville : « Je suis né en une année de tourmente et j’en suis demeuré à jamais inquiet et tourmenté ». Il est le fils d’un lithographe et peintre néerlandais, Godfried Huysmans, et d’une maîtresse d’école française, Malvina Badin. Il entre dès l’âge de dix-huit ans comme fonctionnaire au ministère de l’intérieur, où il passera sans joie presque toute sa carrière. Car la véritable passion de cet héritier d’une longue lignée de peintres hollandais — dont le plus fameux, Cornelis Huysmans, est exposé au Louvre — est l’écriture.

Il fait paraître, en 1874, sous le nom de plume de Joris-Karl Huysmans, un recueil de proses poétiques, Le Drageoir à épices (réédité avec pour titre Le Drageoir aux épices sur la suggestion d’un Théodore de Banville attentif à l’euphonie). Ce « drageoir fantasque », ces « menus bibelots et fanfreluches » semblent trouver leur place dans la vitrine du romantisme, près des Émaux et camés de Gautier ou du Coffret de santal de Charles Cros. Mais on y découvre pourtant un jeune Parisien soucieux de peindre un univers plébéien, faubourien, de petits employés et de guinguettes. La phrase est riche ; le poète, admirateur du Spleen de Paris de Baudelaire, est à l’affut de mots chantournés ; son sujet est la vie réelle.

Au cœur des années 1870, Joris-Karl Huysmans prend fait et cause pour la nouvelle école, celle du naturalisme d’Émile Zola. Selon l’auteur du Ventre de Paris, publié en 1873, l’œuvre littéraire doit être « un procès-verbal, rien de plus : elle n’a que le mérite de l’observation exacte […] ». En 1876, dans cette lignée, Huysmans publie à Bruxelles Marthe, l’histoire d’une fille, évocation réaliste de la vie d’une femme du peuple de Paris contrainte pour survivre de se prostituer. L’ouvrage est saisi par la douane mais l’auteur en envoie un exemplaire à Zola qui l’accueille très favorablement.

En rejoignant le cercle naturaliste, Husymans s’expose : « Nous sommes en pleine lutte, les journaux attaquent mais constatent notre existence, c’est beaucoup. » (Lettre au directeur de L’Actualité, Camille Lemonnier, 1876). En 1877, dans le journal L’Actualité paraissant à Bruxelles, il donne un quasi-manifeste soutenant les principes de la nouvelle école littéraire : « Émile Zola et L’Assommoir ». En jeune fantassin du réalisme, Huysmans participe aux soirées de Médan, où se réunit un groupe de disciples, notamment Guy de Maupassant. En 1879, son deuxième roman, Les Sœur Vatard, est dédicacé à Zola. Ici encore, il prête vie à deux jeunes ouvrières : « C’est une tranche de la vie des brocheuses, ordurière et exacte », commente-t-il lui-même.

En ménage, l’année suivante, récit de la rupture d’un couple, signe l’inclination nouvelle de Huysmans au pessimisme. « Je suis très inquiet avec mon damné volume. Il est si différent, si bizarre, si intimiste, si loin de toutes les idées de Zola, que je ne sais vraiment si je ne vais pas faire un vrai four. C’est du naturalisme assez neuf, je crois. Mais dame, le terre à terre de la vie et le dégoût de l’humaine existence ne seront peut-être que peu goûtés par ce sacré public. Enfin c’est poivré en diable et ça attaque tout ce qui est respectable, donc j’ai des atouts. » (Lettre de Huysmans à son ami Théodore Hannon, 10 février 1881). Ce livre, dira son auteur, « C’est le chant du nihilisme ! Un chant encore assombri par des éclats de gaieté sinistre et par des mots d’un esprit féroce. »

*

Le pessimisme, voilà la nouvelle vogue parisienne, à laquelle Maupassant sacrifie d’ailleurs lui aussi. Des Pensées et fragments d’Arthur Schopenhauer ont paru à Paris en 1880. C’est dans une double veine naturaliste et schopenhauerienne que s’inscrit le court récit que Huysmans entreprend en 1881, d’abord intitulé M. Folantin. L’heure est, depuis Flaubert, aux « romans sur rien ». Ici, un célibataire, fonctionnaire comme l’auteur, cherche désespérément une place où manger correctement à Paris. Il erre de restaurant en bouillon, de crèmerie en marchand de vin, et constate partout son échec.

M. Folantin, c’est lui : « Ici, c’est le spleen accablant. On clapote, dans la boue sous les rafales – C’est affreux – joignez à cela, que je n’ai pas de bonne pour l’instant, que je suis livré au bon vouloir de mon concierge, que je mange dans des restaurants, vous voyez la joie ! Ce qui me console, c’est que ça m’a donné l’idée d’une nouvelle qui m’amuse assez à faire, celle de l’homme solitaire qui mange dans les restaurants – il y a de bonnes notes à donner ; je suis en train de buriner ça » (Lettre à Théodore Hannon, 16 octobre 1881). C’est Zola qui, finalement, recommande à Huysmans de changer de titre : « À vau-l’eau est le seul titre à donner, faute d’un meilleur que nous avons tous cherché sans résultat. Donc nous arrêtons À vau-l’eau, quelque médiocre qu’il soit. » (Lettre à Henry Kistemaeckers, son éditeur bruxellois, 31 décembre 1881).

Le livre voit le jour début 1882. L’odyssée de cet « Ulysse des gargotes » (le mot est de Maupassant) est soutenue par le coup de pinceau flamand de Huysmans et son sens aigu de la phrase. On décèle ici comme dans le reste de son œuvre de menus croquis, l’attention portée aussi bien aux curiosités romantiques (bibelots, parfums, estampes, beaux livres) qu’aux trivialités de la vie quotidienne : fromage moisi, chairs nauséabondes, étreintes avec des filles de rien. Ce chapelet de mangeaille malodorante et de tableaux vivants n’est pas sans faire écho à la description charognarde d’un quartier de bœuf grouillant dans le Drageoir aux épices (« Claudine ») ou aux fascinantes scènes de vache qui vêle et de chat qui agonise dans En rade (1887).

On trouve en effet chez Joris-Karl Huysmans, avant qu’il ne découvre son chemin de Damas quelques années plus tard, une fascination profanatrice pour ce qui est disgracié, fangeux, avili. Cette poétique du remugle s’attache dans À vau-l’eau aux mauvaises auberges, elle s’attardait aux femmes de petite vertu dans les textes antérieurs ; elle choisira la déchéance du parisien ruiné dans En rade puis la débauche occultiste dans Là-bas. Et tout cela pour aboutir… aux romans catholiques de la conversion, dans les années 1890. La génuflexion devant l’autel intervient-elle chez Huysmans comme résolution salvatrice de son attrait pour le trivial ? Ou l’intérêt pour les bassesses humaines était-il en réalité dès l’abord l’envers d’une décelable aspiration au sacré ?

La fréquentation du peuple suscite pour l’auteur et ses personnages à la fois attraction et répulsion. Dans J.-K. Husymans, le forçat de la vie, Patrice Locmant montre que l’écrivain, encore en 1891 et tout fonctionnaire au bureau de la Sûreté générale qu’il soit, fréquente assidument le Bal du Château-Rouge dans le quartier Saint-Séverin, sorte de lupanar où il s’attache à une fillette, Mémèche, dont il fait sa protégée. Dans cette cour des miracles, il manque d’être mêlé à des rixes mortelles.

Le capharnaüm populeux des cabarets interlopes, des théâtres et des restaurants parisiens, mis en peinture par Henri de Toulouse-Lautrec, constitue de longue date pour Huysmans une véritable obsession. Elle tisse un fil rouge entre les proses du Drageoir (« La Kermesse de Rubens », « La Rive gauche ») et des Croquis parisiens (« Les Folies-Bergères en 1879 », « Le Bal de la Brasserie européenne »). Dans Marthe (1876), son amant Léon récriminait déjà contre le chahut d’un bouillon par une tirade qui semble préfigurer À vau-l’eau :

Les jours qui suivirent furent atroces. Il mena cette vie des gens enfermés dans Paris sans famille, sans camarades, qui, à l’heure du dîner, remettent leurs bottines pour aller chercher pâture dans un bouillon. Cette halle où des gens en gala viennent à plusieurs, manger des viandes insipides et roses, ce brouhaha de bonnes en gris qui naviguent entre des tables de marbre, ces malheureuses topettes de vin, ces assiettes en pâte à pipe, cette gloutonnerie d’imbéciles qui dépensent deux cent francs en nourriture et huit francs en boissons de luxe, cette épouvantable tristesse qu’évoque une vieille femme en noir, tapie, seule, dans un coin et mâchant, à bouchées lentes, un tronçon de bouilli, tout cet écœurement d’odeurs, tout cet assourdissement de cris, tous ces frôlements de foule, il les connut pendant des mois.

En septembre 1877 Huysmans donne un court texte intitulé « Eau-forte » dans l’hebdomadaire satirique L’Éclair :

En haut, c’est la cohue, les garçons s’élancent, crient, se disputent, bousculent les gens qui bâfrent et dans ce vacarme de pas, de heurts, de hurlements, une petite cuiller qui sonne, en tombant, jette sa note aigrelette tandis que le « ouf » des bouteilles que l’on débouche détonne sur le cliquetis des verres qui se choquent. Des familles entassées, grommellent, s’empiffrent des ratas inondés de sauce blanche ou de sauce rousse, un sommelier leur verse sans rire la mixture malsaine des vins fabriqués, un garçon brinqueballe, pour les régaler, des épluchures de homards, des débris de carne.

Dans En ménage, le héros André a mal choisi l’établissement où il s’est installé :

Des bruits de vaisselles et de chaudrons, des chants de fritures et des plaintes de roux s’échappaient de la porte toujours battante de la cuisine. Des grésillements furieux de viandes sautées dans la poêle, de biftecks sautant sur un gril, de subites vapeurs rouges, de fétides fumées bleues arrivaient par moments. De sourdes disputes, des voix brèves s’entendaient à toute minute. […] André commençait à s’impatienter ; on ne lui apportait toujours pas sa soupe. Il était las de regarder ces gens qui l’entouraient ; tous se connaissaient ; il était tombé dans une sorte de pension de famille, dans un râtelier où s’empiffrait un monde étrange. Il y avait des groupes discrets, causant à mi-voix, étouffant leur rire derrière leur serviette ; il y en avait de hâbleurs, débagoulant, tout haut, des plaisanteries massives, accaparant l’attention avec leurs ébats.

Au chapitre III d’À vau-l’eau, Folantin attablé dans un lieu semblable est lui aussi excédé :

Toutes les races du Midi emplissaient les sièges, crachaient et se vautraient, en mugissant. Tous les gens de la Provence, de la Lozère, de la Gascogne, du Languedoc, tous ces gens, aux joues obscurcies par des copeaux d’ébène, aux narines et aux doigts poilus, aux voix retentissantes, s’esclaffaient comme des forcenés, et leur accent, souligné par des gestes d’épileptiques, hachait les phrases et vous les enfournait, toutes broyées, dans le tympan. Presque tous faisaient partie de la jeunesse des écoles, de cette glorieuse jeunesse dont les idées subalternes assurent aux classes dirigeantes l’immortel recrutement de leur sottise ; M. Folantin voyait défiler devant lui tous les lieux communs, toutes les calembredaines, toutes les opinions littéraires surannées, tous les paradoxes usés par cent ans d’âge.

Au chapitre II d’À rebours, deux ans plus tard, Des Esseintes lève à son tour le glaive contre les commensaux trop gais :

Enfin, il haïssait, de toutes ses forces, les générations nouvelles, ces couches d’affreux rustres qui éprouvent le besoin de parler et de rire haut dans les restaurants et dans les cafés, qui vous bousculent, sans demander pardon, sur les trottoirs, qui vous jettent, sans même s’excuser, sans même saluer, les roues d’une voiture d’enfant, entre les jambes.

*

Ces scènes bruyantes qu’on retrouve d’un texte à l’autre et leurs émanations de rinçures agacent les bonnes gens de l’époque. La critique littéraire des années 1880 commence à reconnaître le talent de Huysmans mais lui reproche ses sujets « immondes » et son appartenance au naturalisme. La réception d’À vau-l’eau est de façon frappante parasitée par les querelles d’école. Les clans se font face et exhibent leurs mousquets, principalement autour d’enjeux théoriques sur la littérature en général qui laissent la nouvelle au second plan.

Dans Le Livre du 10 janvier 1882 : « Nous ne discutons pas le talent de M. Huysmans, qui est très réel, très original et très curieux à étudier ; nous contestons seulement le système que nous croyons déplorable. »

Dans Gil Blas du 1er février : « Il semble, en réalité, qu’il se dégage de ce livre : À vau-l’eau, une odeur de fromage pourri, qui empuante le firmament lui-même. […] Que devient cependant M. Folantin ? Rien. Il se laisse aller à la dérive. Il va entendre Richard Cœur de Lion ; il monte chez une fille — ici l’auteur a écrit dix lignes immondes — mais l’amour banal l’assassine comme l’opéra comique. »

Dans Le Rappel du 17 février 1882 : « J’ai lu des articles fort élogieux, quelques-uns même bouillonnants jusqu’à l’enthousiasme, à propos d’un petit livre venant de Belgique, signé de M. Huysmans, et intitulé : À vau-l’eau. Par malheur j’ai lu aussi le livre, et je crois que les articles si enthousiastes pourraient fort bien être de fortes mystifications. […] Il encadre d’un style travaillé les niaiseries triviales qu’il se croit obligé de peindre. »

Dans Gil Blas à nouveau, le 11 mars : « Mais tel qu’on nous le donne, ce Folantin, à la recherche d’un bifteck tendre, ne peut plaire qu’aux rares personnes qui ont consacré leur existence au même but. L’auteur s’adresse à des spécialistes, peu nombreux, je le crois. En poussant un peu sa manière, on arrive tout droit à écrire des livres à l’usage de diverses catégories de malades. Ayant traité d’une façon de boulimie particulière, M. Huysmans peut, sans inconvénient, passer à la rétention d’urine ou au catarrhe de la vessie. »

Tonalité plus amène dans la revue littéraire mensuelle La Jeune France du 1er mars : « C’est très-fin, très-délicat et très-juste comme étude de caractère, et la réalité vue habilement, combinée avec la vérité imaginée, fait de cette plaquette une petite œuvre hors de pair, et tout à fait supérieure à ce que produisent habituellement ces messieurs de Médan. Ah çà ! mais s’ils se mettent à croire que la littérature n’est pas la photographie, qu’il y a autre chose dans la nature que les bidets de filles publiques et les ivrognes le ventre en l’air au coin des bornes, et qu’on peut peindre exactement la vie sans se mettre des bottes d’égoutier, si ces messieurs se mettent à faire cela, et à avoir du talent… hé bien ! ça va être du propre ! ».

Dans Le Figaro du 8 février 1882 : « L’école nouvelle des réalistes vient de produire un petit livre bien curieux : À vau-l’eau de M. J.-K. Huysmans, paru à Bruxelles chez Kistemaeckers ; c’est l’histoire d’un employé, vieux garçon, qui ne sait comment tuer le temps qui s’écoule entre l’heure où il a quitté son bureau et celle où il va dîner ; c’est très curieux de détails ; pourquoi faut-il qu’il y en ait d’inlisibles ! […] Enfin, ce n’est certes pas là une œuvre banale et c’est quelque chose aujourd’hui. ».

En fait, outre un bref article élogieux dans La Comédie humaine du 4 février 1882, hebdomadaire tenu par les amis de Huysmans (« Ce petit livre pullule de tableaux charmants des mœurs parisiennes, pris sur le vif »), la seule critique entièrement approbatrice est celle de Guy de Maupassant dans Le Gaulois du 9 mars 1882. Celui qui prépare alors Une vie, son premier roman, prend sa plus belle plume pour rendre au livre de son comparse (membre comme lui de la garde rapprochée de Zola) un hommage aussi opportun qu’adroit : « De Bruxelles encore, nous arrive une bien singulière nouvelle de l’écrivain naturaliste J.-K. Huysmans. Elle a pour titre : À vau-l’eau. Ce petit conte, qui me séduit profondément dans sa sincérité banale et navrante, a le don de faire dresser les cheveux sur la tête des amateurs de sentiment. Et j’ai vu des gens hors d’eux à son souvenir, ou bien abattus comme des porteurs d’Union Générale, ou bien frénétiquement furibonds. J’en ai vu gémir et j’en ai vu hurler. La donnée si modeste suffit à les exaspérer. C’est l’histoire d’un employé à la recherche d’un bifteck. Rien de plus. […] »

Huysmans lui-même note que l’accueil n’est pas fameux. « Je rigole un brin dans mon belvédère de la rue de Sèvres pour l’instant, car les bons journaux sont en train de canonner des bombes fécales, à qui mieux mieux, sur À vau-l’eau. Ça les occupe et ça me divertit. Ce livre-là les exaspère ! » (Lettre de Huysmans à Théodore Hannon, 15 février 1882).

*

Monsieur Folantin est un célibataire. Sa recherche d’une pitance convenable le fait sans cesse alterner entre le regret de n’être pas en ménage et la confirmation que son sort de vieux garçon est le seul supportable. Velléitaire, il est confronté à toutes sortes d’échecs grands et minuscules. Ainsi du récit de la journée qui ouvre la nouvelle : notre fonctionnaire arrive en retard au bureau, y subit le bavardage plaintif d’un vieux collègue, en vient à crotter sa feuille de calculs et se fait donc vertement tancer par son chef. Au soir, le dîner servi au restaurant est « exécrable », le fromage « désolant » et le vin sent « l’encre ». Enfin, revenu chez lui, il découvre une cheminée sans feu et une lampe sans huile. Pour épingler toutes ces déconvenues à la veste de son personnage, Huysmans ménage deux modalités qui, par leur répétition, tournent au comique : l’espoir vite déçu et la prédiction pessimiste immanquablement réalisée.

Pourtant Folantin, cet éternel insatisfait, jouet de désirs contradictoires mais toujours frustrés, sait parfois se montrer lucide. Voilà que notre dîneur, au gré de ses flâneries auprès des bouquinistes parisiens, plante subitement ses griffes dans le milieu littéraire de son temps :

La plupart des volumes entassés dans les caisses étaient des rancarts de librairie, des rossignols sans valeur, des romans mort-nés, mettant en scène des femmes du grand monde racontant dans un langage de pipelette, les accidents de l’amour tragique, les duels, les assassinats et les suicides ; d’autres soutenaient des thèses, attribuaient tous les vices aux gens titrés, toutes les vertus aux gens du peuple ; d’autres enfin poursuivaient un but religieux ; ils étaient revêtus de l’approbation de Monseigneur un tel et ils délayaient des cuillerées d’eau bénite dans le mucilage d’un gluante prose. Tous ces romans avaient été rédigés par d’incontestables imbéciles […].

En prêtant à son personnage, dans cette troublante enclave méta-narrative, sa vision mordante des publications d’alors, Joris-Karl Huysmans sauve Folantin de l’insignifiance et laisse affleurer son autodérision :

Et tout cela avait été lu en petit comité et les pauvres écrivains s’étaient réjouis. Mon Dieu ! ils ne s’attendaient pas à un retentissant succès, à une vente populaire, mais seulement à un petit bravo de la part des délicats et des lettrés ; et rien ne s’était produit, pas même un peu d’estime. Par-ci, par-là, une louange banale dans une feuille de chou, une ridicule lettre du Grand-Maître pieusement conservée, et ç’avait été tout. Ce qu’il y a de plus triste, pensait M. Folantin, c’est que ces malheureux peuvent justement exécrer le public, car la justice littéraire n’existe pas ; leurs vers ne sont ni meilleurs, ni pires que ceux qui se sont vendus et qui ont mené leurs auteurs à l’Institut.

On l’a vu, Huysmans rampe hors de la tranchée pour batailler contre une littérature de fantaisie que lui et les naturalistes estiment irrémédiablement dépassée. Il fait logiquement de Folantin son porte-drapeau : « Il n’aimait ni les romans de cape et d’épée, ni les romans d’aventure ; d’un autre côté, il abominait le bouillon de veau des Cherbulliez et des Feuillet ; il ne s’attachait qu’aux choses de la vie réelle […] ». De ce point de vue, la recension d’À vau-l’eau par Maupassant dans Le Gaulois enfonce le clou :

Quoi de plus émouvant, de plus poignant que la vérité ? Et quoi de plus vrai que la toute simple histoire d’un employé pauvre à la recherche d’un dîner passable ? Pour être ému, il faut que je trouve, dans un livre, de l’humanité saignante ; il faut que les personnages soient mes voisins, mes égaux, passent par les joies et les souffrances que je connais, aient tous un peu de moi, me fassent établir, à mesure que je lis, une sorte de comparaison constante, fassent frissonner mon cœur à des souvenirs intimes, et éveillent à chaque ligne des échos de ma vie de chaque jour. Et voilà pourquoi l’Éducation sentimentale me bouleverse, et pourquoi le roquefort avarié de M. Folantin fait courir en ma bouche des frémissements sinistres de remémorance. D’autres peuvent se passionner aux aventures de Monte-Cristo ou des Trois Mousquetaires, dont jamais je n’ai pu achever la lecture, tant un invincible ennui me gagne à cette accumulation d’incroyables fantaisies. Car comment être empoigné quand on ne peut pas croire ? Et comment croire quand toutes les impossibilités s’entassent ? Et pourtant c’est à peine si on oserait avouer son indifférence pour ces œuvres de clinquant, si l’inimitable maître Balzac n’avait écrit justement, au sujet des bouquins de Dumas père, cette phrase : « On est vraiment fâché d’avoir lu cela ; rien n’en reste que le dégoût pour soi-même d’avoir ainsi gaspillé son temps. »

À vau-l’eau apparaît au lecteur inattentif comme un jalon modeste dans l’œuvre huysmansienne. La postérité a préféré le coup d’éclat fin de siècle, À rebours, qui a tôt conquis un public d’âmes tourmentées, ou bien les romans catholiques qui ont trouvé leur place dans les bibliothèques de la bourgeoisie pieuse. C’est parce qu’elles sont sans destinataire naturel que les vicissitudes stomachales de M. Folantin s’apprécient en initié.

Maxime Cochard